音乐节奏

音乐节奏以多种方式深刻影响着我们的生活。美国著名心理学家、教育家凯特·赫夫纳·穆勒指出,在音乐所有特性中,节奏对情绪的影响最为显著。

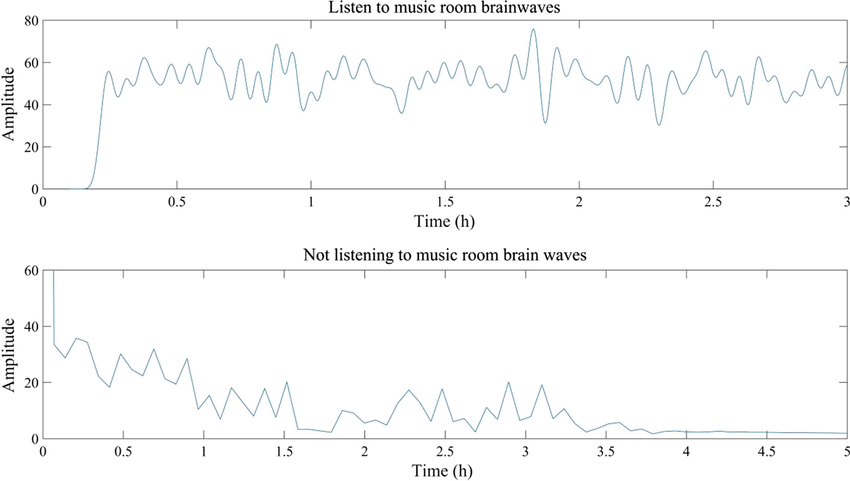

当我们聆听强节奏音乐时,脑波活动会受到有效激发:快节奏促使思维更集中敏锐,慢节奏则引导大脑进入放松冥想状态。音乐聆听有助于改善心理状态,有效缓解焦虑与抑郁症状。

音乐能促使不同脑区脑波产生同步效应,尤其在聆听个人偏好或引发强烈共鸣的音乐时尤为明显。这种神经同步现象可显著增强人际联结感。

在《音乐对脑生物电振荡的影响》一文中,多曼特系统阐释了聆听音乐时脑生物电波活动变化的权威研究。该研究从健康人群出发,进一步探索音乐对意识障碍、精神疾病、慢性病患者的作用机制,并深入探讨音乐在康复治疗中的应用价值。脑波频谱分析作为重要研究工具,为揭示音乐对大脑的影响提供了客观深入的视角。该领域的持续探索不仅将深化我们对音乐处理机制的理解,更为音乐在临床治疗中的应用开辟了新前景。

文献来源:EURASIP《信号处理进展期刊》

王振东等在《基于脑电信号分析的音乐驾驶疲劳缓解应用》研究中,通过采集驾驶员脑电信号展开实验。研究结果证实:音乐能有效缓解驾驶疲劳,对预防相关交通事故与人身伤害具有积极意义。

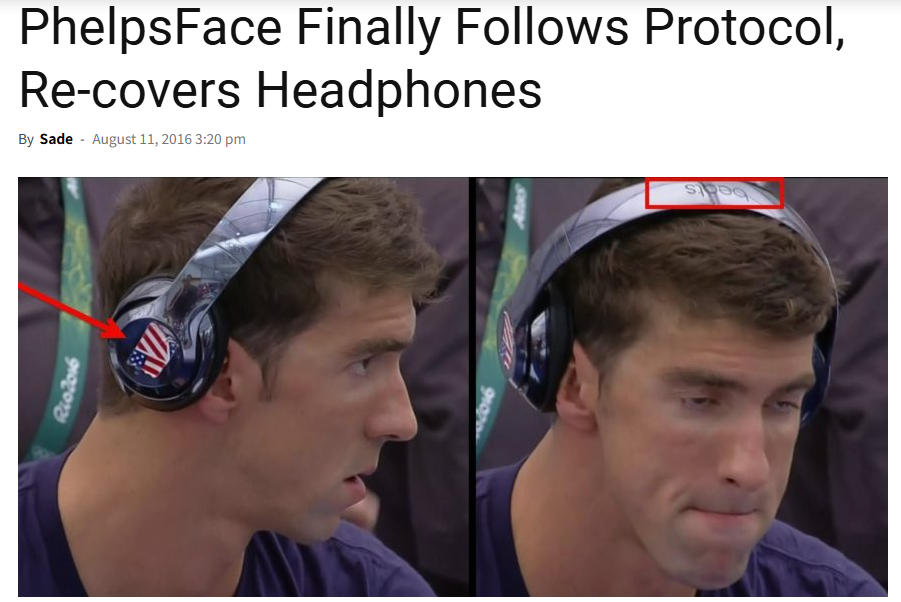

奥运金牌冠军的音乐密码

一张广为流传的照片捕捉到了泳坛传奇迈克尔·菲尔普斯的经典瞬间——在奥运会赛场上佩戴着Beats耳机。这位被粉丝亲切称为”菲尔普斯脸”的运动员,其”秘密耳机”的典故源于2012年奥运会:他通过聆听音乐在赛前集中注意力。2016年奥运会上他再次佩戴同款耳机,但用白色胶带遮盖品牌标识,引发了关于赞助规则的种种猜测。

赛前音乐仪式

菲尔普斯在每场比赛前都会戴上耳机聆听嘻哈音乐,这个独特的赛前仪式正是他斩获23枚奥运金牌的秘诀所在。通过音乐调节竞技状态,已成为这位泳坛巨星标志性的备战方式。

音乐节奏与运动员表现

华盛顿大学运动机能学系的凯伦·安德鲁斯与马特·威金斯博士共同发表《音乐对运动表现的影响》研究报告,揭示了不同音乐类型与大学生运动员竞技表现之间的内在关联。

威金斯博士指出,唤醒度(即身心兴奋水平)对运动表现具有显著影响。当运动员达到或维持最佳唤醒状态时,其身心机能都能展现出更优异的水平。在训练过程中聆听音乐,正是一种帮助运动员实现并保持这种理想状态的有效手段。

要实现最佳唤醒状态,运动员需要尽可能掌控自身情绪波动。研究表明,通过音乐调节可帮助运动员建立这种情绪控制能力——当需要提升兴奋度时选择强节奏音乐,需要平复情绪时则转向舒缓旋律,这种灵活的调节策略能有效优化运动表现。

40Hz与阿兹海默症

关于40Hz伽马刺激有益大脑健康的证据正在不断积累

自麻省理工学院皮考尔学习与记忆研究所的科学家首次通过感官刺激大脑40Hz”伽马”节律治疗小鼠阿尔茨海默病十年后,全球实验室的研究成果逐渐证实:这种刺激技术不仅能改善动物模型的大脑健康,对人类同样有效。最新发表于《PLOS Biology》的开放获取综述文章系统回顾了该领域研究现状,并提出了当前非侵入性伽马刺激研究面临的核心科学与临床问题。

“随着我们持续发表研究成果,该领域的许多团队都得出了高度一致的结论,”论文资深作者、MIT神经科学教授蔡立慧表示。她与博士后朴正昱在文章中指出:”研究团队通过感官刺激、经颅交流电刺激、经颅磁刺激等多种方式诱导伽马波,但核心都在于传递40赫兹的刺激频率——所有这些方法都观察到了积极效果。”

MIT的十年突破性发现

自2016年《自然》期刊发表开创性论文以来,由蔡立慧领衔的研究团队通过光、声、触觉振动及其组合的40Hz刺激,在多种阿尔茨海默病小鼠模型中实现了:减少β淀粉样蛋白和tau蛋白病理特征,防止神经元死亡,减缓突触损失,并维持记忆认知功能。机制研究发现,这种刺激能引发神经元、小胶质细胞、星形胶质细胞、少突胶质细胞及脑血管等多种脑细胞的特异性反应。例如去年《自然》刊文证实,40Hz声光刺激可促使小鼠中间神经元释放血管活性肠肽,通过脑部类淋巴系统加速淀粉样蛋白清除。

在MIT及其衍生公司Cognito Therapeutics开展的二期临床试验中,接受40Hz声光治疗的阿尔茨海默患者与对照组相比,大脑萎缩显著减缓,部分认知指标改善。Cognito公司还观察到受试者脑白质得到有效保护,其全美范围的三期临床试验已持续开展逾年。

“神经科学界常感叹’这是阿尔茨海默病小鼠的黄金时代’,”论文作者写道,”我们的终极目标是将GENUS(通过感官刺激实现伽马节律夹带)技术转化为安全、普惠的非侵入性疗法。”

持续扩展的研究版图

随着MIT团队(包括合作者Edward Boyden与Emery N. Brown)持续发布成果,全球多个实验室通过不同非侵入性伽马刺激方法验证了其对抗阿尔茨海默病理的有效性。例如2024年中国团队独立证实40Hz感官刺激可增强小鼠类淋巴流体流动;2022年哈佛团队使用经颅交流电刺激使四分之三人类受试者的tau蛋白负荷显著降低;2023年苏格兰团队通过声光伽马刺激成功提升了百余位受试者的记忆回忆能力。

待解的科学问题

尽管临床前与临床研究持续涌现,蔡立慧团队承认仍存在诸多待解之谜。MIT团队正在深入探究神经肽与神经调节系统如何介导感官刺激与细胞反应之间的关联,小胶质细胞等对伽马刺激的响应机制也尚待阐明。

蔡立慧强调,即使在推进三期临床试验的当下,基础机制研究仍至关重要:”对作用机制理解越深入,我们越能优化治疗方案。随着对其作用回路认知的拓展,我们将能超越阿尔茨海默病,探索更多神经系统疾病的治疗可能性。”

综述文章指出,MIT及其他机构的研究已显示GENUS技术可能对帕金森病、脑卒中、焦虑症、癫痫、化疗认知障碍及多发性硬化等髓鞘损伤疾病产生积极影响。蔡立慧实验室正在持续探索该技术对唐氏综合征的潜在疗效。